SCIENCE WAVE

사이언스웨이브는 과학으로 마법 같은 세상을 만듭니다.

sciencewave.kr

청소년들이 가장 많이 하는 과학 질문은 신비스런 빛에 대한 것이다. 빛의 기본적 성질인 직진, 반사, 굴절에 대한 지식은 일찍 배우기 시작한다. 현미경, 망원경, 카메라, 안경, 거울은 빛의 성질을 이용하여 만든 대표적인 광학기구이다. 렌즈가 빛을 굴절하는 성질을 이용하여 현미경을 발명하게 되면서 인류는 눈에 보이는 세상보다 몇 배나 더 넓은 다양하고 신비한 미시(微視)의 생명체와 자연을 볼 수 있게 되었고, 망원경을 만들게 된 인류는 미시의 세계보다 훨씬 더 광대한 우주의 세계를 볼 수 있게 되었다.

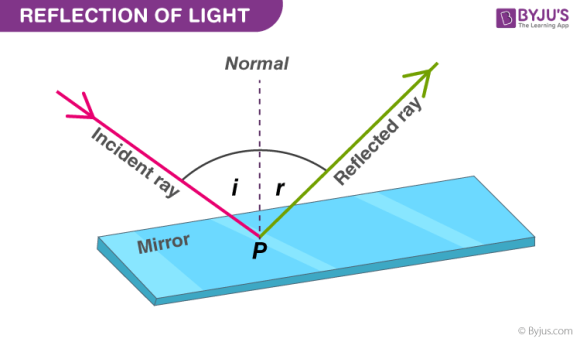

거울 속에 비치는 자기의 얼굴은 반사된 빛을 보는 것이다. 빛(광파)은 거울면과 같은 평면을 만나면 입사(入射)한 각도(角度) 그대로 반대쪽으로 반사(反射)된다. 이 현상은 “평면에 비친 빛의 입사각과 반사각은 같다.”고 하는 빛의 성질 가운데 하나이다. 그런데 집이나 교실의 벽면은 평면이지만 매끈하지 않고 거칠기 때문에 입사한 빛은 사방으로 흩어져 거울처럼 반짝이지 않는다.

평면에 비치는 입사광선(incident ray)의 입사각 i 와 반사광선(reflected ray)의 각도 r 은 같다. 이를 빛의 반사 법칙이라 한다.

입사광선(붉은색)이 비친 면이 평면이 아니면 빛은 분산된 상태(녹색)로 산란반사(diffused reflection)된다.

서로 마주 보는 거울에 보이는 영상은 반사를 수없이 거듭하게 된다. 이런 반사를 다중반사(多重反射 multiple reflection)라 한다. 정면으로 다중반사되는 영상은 두 거울 사이에 무한히 반복하여 반사될 것이고, 그 반사는 눈에 보이지 않는 가장 희미한 빛이 될 때까지 진행될 것이다.

손전등이나 헤드라이트의 내부를 들여다보면 전구 뒤에 오록거울(curved mirror)이 부착되어 있다. 오목거울은 입사된 빛이 전등 앞쪽으로 전부 반사되도록 하여 효과적으로 밝은 빛을 비추게 한다. 즉 오목거울은 광원에서 나오는 광선을 같은 방향으로 집광(集光)시키는 작용을 한다.

투명한 유리컵에 스트로를 꽂아두고 바라보면, 스트로의 방향은 수면과 만나는 면에서 크게 굴절되어 보인다. 이런 현상은 빛이 공기 중에서 물로 들어갈 때, 밀도가 진한 물질을 만나면서 빛의 진행 속도가 약간 느려지기 때문에 나타난다. 물 또는 유리 면에서 빛이 휘어지는 이런 현상을 굴절(屈折 refraction)이라 한다.

빛은 1초에 약 30만km 속도로 일정하게 진행할 것이라고 생각한다. 그러나 빛은 밀도가 다른 물질을 지나갈 때는 그 경계면에서부터 느려지거나 빨라지는 굴절 현상이 나타난다. 물리학자들은 진공 속에서도 빛의 속도는 상황에 따라 약간 변한다고 한다. 빛이 지구와 달 사이를 진행하는 데는 1.255초가 걸린다. 영상은 지구와 달 사이를 오가는 빛의 시간을 실시간으로 나타낸다. (위키피디어)

빛은 파(wave)의 성질을 가졌다. 태양광은 파장이 각각 다른 빛들이 혼합되어 있다. 빛은 파장에 따라서도 굴절되는 정도가 다르다. 파장이 길면(적색) 적게 휘어지고, 파장이 짧으면(보라) 많이 굴절한다. 이런 성질을 우리는 무지개와 프리즘을 통해 확인할 수 있다.

반사와 굴절이 동시에 일어나면?

반사와 굴절이 동시에 일어나는 현상은 경이롭다. 일출과 일몰 시에는 태양의 각도가 매우 낮다. 즉 이 시간의 태양빛은 대기층을 매우 비스듬하게 낮은 각도로 비친다. 이때 진공의 우주공간을 지나 밀도가 큰 대기권을 뚫고 들어온 빛은 속도가 늦어지면서 굴절이 일어난다. 이런 상황일 때, 대기층에 먼지나 물방울이 많으면 빛은 그 입자의 표면에서 반사된다. 입자가 물방울이라면 일부 빛은 안으로 들어가 굴절과 반사 현상이 일어난다.

일출과 일몰 시간에 수평선의 하늘과 구름의 빛이 붉은색과 오랜지색으로 비치는 것은 굴절과 반사가 동시에 일어난 결과이다. 이때 파장이 짧은 청색빛은 두터운 대기층에서 대부분 흡수되어 버리고, 파장이 긴 붉은빛만 지상(우리의 눈)까지 도달한다.

비가 그친 뒤의 하늘은 작은 물방울로 가득하다. 이런 하늘에 태양이 비치면 빛은 각 물방울 속으로 들어가 굴절되고, 물방울의 내부 반대면에서도 반사와 굴절 현상이 일어난 결과 무지개를 형성하게 된다.

물방울 속에서 이중으로 반사되고(오른쪽) 굴절된 빛은 색의 순서가 바뀌고, 훨씬 흐린 색으로 2차 무지개를 형성한다.

대기 중에 물방울이 가득하면 무지개가 형성될 수 있으나 눈송이는 아무리 많이 있어도 무지개가 생겨나지 않는다. 그 이유는 물방울은 동그랗지만, 눈송이는 저마다 형태가 다른 결정체이기 때문에 물방울 내부에서처럼 반사와 굴절이 일어나지 않기 때문이다.

렌즈와 거울

안경이나 카메라 등의 광학기구에 사용하는 렌즈는 설계에 따라 매우 정밀하게 갈고 연마하여 만든다. 마찬가지로 반사망원경에 쓰는 오목거울 역시 오목한 곡면을 설계에 따라 정밀하게 연마한다. 렌즈를 지나온 빛은 하나의 초점에 전부 집중되어야 선명한 상을 맺는다. 마찬가지로 오목거울에서 반사된 빛 역시 가장 작은 초점 상태로 집중되도록 연마한다. 그렇지 않으면 빛이 굴절되고 반사되면서 초점을 흐리게 만들어 선명한 상을 형성하지 못한다.

등대(燈臺)에서 나오는 빛은 수평선 거리 이내에 있는 선박들에게 밝게 잘 보여야 한다. 오늘날의 등대는 광도가 높은 전등을 광원(光源)으로 사용하고, 전등 주변에는 몇 개의 대형 볼록렌즈가 일정한 속도로 끊임없이 회전하도록 만든다. 광원에서 나온 빛이 큰 볼록렌즈를 지나면 집광이 되어 멀리서도 잘 보이게 된다.

다른 천체로부터 오는 빛이 블랙홀과 같은 큰 중력을 가진 천체 곁을 지나올 때는 그림과 같이 렌즈를 지나는 빛처럼 휘어서 온다. 이럴 때는 관측하는 천체가 다른 위치에 있는 것처럼 보인다. 중력이 주변의 공간을 휘게 만든다는 것은 아인슈타인의 상대성 이론이 설명한다.

굴절망원경과 반사망원경

천체관측용 망원경은 굴절망원경(refracting telescope)과 반사망원경(reflecting telescope) 두 종류로 크게 나뉜다. 관광지에서 원경(遠景)을 관망하도록 설치한 망원경과 쌍안경은 굴절망원경에 속한다.

뉴턴식 반사망원경은 오목거울(반사경) 전면에 45° 각도로 작은 반사거울(반사경, 2차거울)을 고정하여, 2차거울에서 반사되는 빛을 경통 측면에 설치한 접안경을 통해 관측하도록 만든 것이다. 반사망원경은 굴절망원경보다 경통의 길이가 훨씬 짧으므로 제작이 쉽고, 운반하기도 편리하다. 망원경 제작을 좋아하는 아마추어 관측가들은 주로 반사망원경을 만든다.

카세그레인식 반사망원경은 2차거울이 경통의 중앙에 있으므로, 망원경으로 들어오는 빛을 굴절망원경처럼 망원경 뒤쪽에서 관측할 수 있다. 이런 망원경은 반사경(주경主鏡)의 중앙에 구멍을 뚫어 접안경으로 빛이 나오게 한다.

대물렌즈와 접안경을 볼록렌즈 형태로 제작하는 굴절망원경은 대상을 정면으로 바라보며 관측할 수 있기 때문에 편리하다. 그러나 직경이 큰 대물렌즈는 제작하기 어렵고, 망원경(경통)이 길어지므로 큰 망원경으로 제작하기 불편하다. 직경이 10cm를 넘는 굴절망원경은 가격이 비싸진다.

매질의 밀도가 다를 때 지나가는 빛의 속도가 변한다는 것과 굴절 현상이 일어난다는 것은 참 다행한 일이다. 그렇지 않다면 안경을 비롯하여 온갖 광학기구들이 만들어질 수 없을 것이다. 또한 비가 온 뒤의 무지개 현상도, 아침저녁의 아름다운 하늘도 나타나지 않을 것이다. 모든 생명체에게 생존의 에너지를 제공하는 태양은 반사, 변속, 굴절이라는 성질까지 가져 인류의 삶을 편리하게 하고, 자연의 아름다움을 예찬하게 한다. - YS

안전성냥과 딱성냥은 어떻게 다른가?

SCIENCE WAVE사이언스웨이브는 과학으로 마법 같은 세상을 만듭니다.sciencewave.kr 성냥의 탄생담배를 피우거나 촛불을 켤 때, 또는 아궁이에 불을 지필 때 사용하는 성냥은 1805년부터 유럽

sciencewave.tistory.com

'과학 상식' 카테고리의 다른 글

| 독립영양생물, 종속영양생물, 혼합영양생물 어떻게 다른가? (1) | 2025.01.22 |

|---|---|

| 기압의 단위인 헥토파스칼이란? (0) | 2025.01.22 |

| 안전성냥과 딱성냥은 어떻게 다른가? (0) | 2025.01.22 |

| 열의 대류(對流) 현상은 왜 일어나는가? (0) | 2025.01.20 |

| 전자렌지 안에서 갑자기 불꽃이 튀고 큰 소리가 나는 이유 (0) | 2025.01.20 |