Home -

사이언스 웨이브(Science Wave)는 과학의 눈으로 세상을 바라봅니다. 최신 과학뉴스와 쉽고 재미있는 과학상식을 전달합니다.

sciencewave.kr

가스 행성 목성은 태양계에서 가장 큰 행성이지만, 그 내부에서 어떤 일이 벌어지는지는 여전히 많은 부분이 미지로 남아 있다. 대기 상층은 끊임없이 회전하는 소용돌이와 띠 무늬로 덮여 있고, 이 역동적인 겉모습 아래에는 상상보다 복잡한 기상 현상이 감춰져 있다.

최근 UC버클리 연구진은 목성 대기 깊이에서 일어나는 복잡한 기상 현상을 ‘머시볼(mushball)’이라는 복합 얼음 구조로 설명했다. 암모니아와 물이 결합해 형성된 이 구조는, 우박과는 다른 방식으로 대기 성분을 아래로 운반하며 수직 분리와 암모니아 고갈을 유발한다.

머시볼(mushball), 대기 물질 이동의 실체로 등장

머시볼은 고도 50~60km의 수분이 풍부한 구름층 아래에서 시작된다. 물방울이 강한 상승기류를 타고 대기 상층으로 올라가며, 그 과정에서 암모니아 기체와 만나 슬러시 형태의 액체로 녹아든다. 이 액체는 다시 얼음 껍질로 덮이면서 점점 크기와 밀도를 갖춘 머시볼로 성장한다.

목성 대기의 단면도. 행성 적도를 가로지르는 북-남 방향 구간에서 암모니아 가스의 분포와 폭풍의 침투 깊이를 보여준다. 파란색은 암모니아 농도가 높은 영역, 붉은색은 낮은 영역이다. UC버클리 연구에 따르면 대부분의 날씨는 대기 상층 얕은 영역에서 발생하지만, 암모니아 기둥이나 소용돌이형 폭풍은 더 깊이 뻗는다. 이들 중 일부는 머시볼을 형성해 대기 하층까지 물질을 운반한다. 압력 단위는 지구의 대기압(bar) 기준으로 표시됐다.

[사진=Chris Moeckel, UC Berkeley]

형성된 머시볼은 암모니아와 수분을 내부에 가둔 채 수백 km 아래로 낙하하며, 대기 상층의 암모니아를 하층으로 운반하는 역할을 한다.

이로 인해 암모니아 농도는 수직 방향으로 불균형을 이루게 되고, 대기 상층에서는 원인을 알 수 없는 고갈 현상이 나타난다. 이는 단순한 기류 이동이나 증발-응결 순환만으로는 설명되지 않는 현상으로, 머시볼은 이 간극을 메운다.

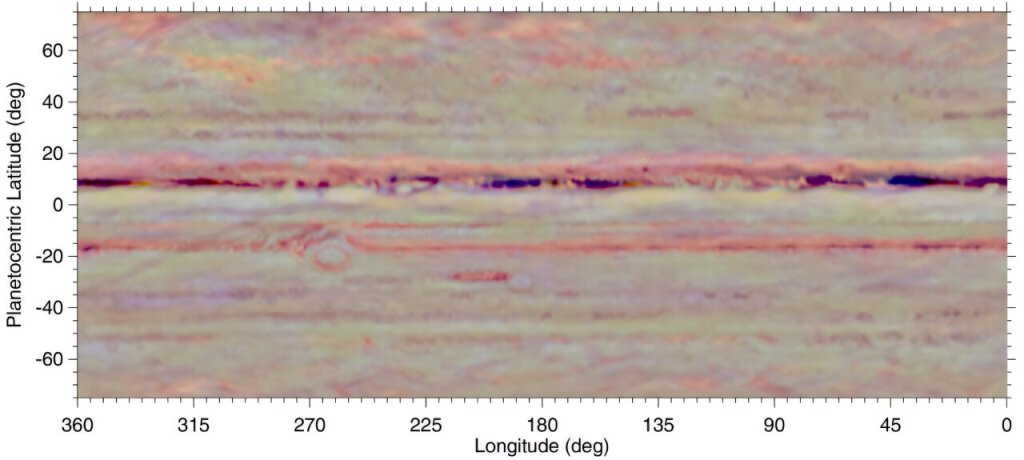

목성의 암모니아 분포 평면 지도. 구름 상층 아래 수십 km 깊이까지의 암모니아 농도를 보여준다. 붉은 영역은 암모니아가 고갈된 곳, 검은 영역은 대기 하층에서 암모니아가 상승하는 구간이다. 고갈 영역은 적도 양옆과 극지방에 띠 형태로 분포하며, 상승은 주로 적도 북쪽에서 나타난다. 중위도의 활동 부재는 목성 대기의 구조가 전반적으로 얕다는 점을 뒷받침한다. [사진=Chris Moeckel, UC Berkeley]

3차원 대기 시각화로 구조적 전환 확인

연구진은 NASA 주노 탐사선의 마이크로파 방사선 데이터, 허블 우주망원경의 가시광 관측, 미국 VLA 전파망원경의 심층 스캔 데이터를 통합해 목성 대기의 입체 구조를 재구성했다.

그 결과, 대부분의 기상 활동은 대기 상층 10~20km 범위에서 일어나며, 겉보기에는 격렬해 보이는 소용돌이도 사실상 얕은 층에 국한되어 있다는 점이 드러났다. 반면, 머시볼이 형성되는 대형 폭풍은 이보다 훨씬 깊은 층까지 침투해 물질 순환에 직접적인 영향을 미친다.

이 구조는 목성의 대기가 잘 섞여 있다는 기존 모델을 무너뜨리고, 상층 관측만으로는 대기 전체의 조성을 파악하기 어렵다는 점을 뒷받침한다.

외계행성 대기 분석 방식에도 변화 가능성

이 같은 발견은 목성에만 적용되는 현상이 아니다. 유사한 대기 조건을 가진 토성, 천왕성, 해왕성에서도 유사한 현상이 발생할 가능성이 있고, 특히 외계행성의 대기 조성을 분석할 때 주로 상층부 스펙트럼에 의존하는 현재의 해석 방식에도 영향을 줄 수 있다.

머시볼과 같은 수직 분리 메커니즘이 고려되지 않으면, 내부 조성 추정에 큰 오차가 발생할 수 있다는 것이다.

목성과 다른 가스 행성에서 발생하는 폭풍과 머시볼, 얕은 번개를 묘사한 그림. 머시볼은 구름 상층 약 64km 아래에서 형성된 뇌우가 강한 상승기류를 만들면서 생긴다. 이 기류는 물 얼음을 대기 상층까지 밀어올리고, 고도 약 22km 지점에서 암모니아가 얼음을 녹이며 물-암모니아 혼합 슬러시로 바뀐다. 이 액체는 다시 얼음 껍질로 덮여 머시볼이 되고, 계속 상승하다가 무게가 늘어나면 대기 아래로 낙하하면서 점점 더 성장한다. 물 응결층에 도달하면 증발하며, 그 과정에서 암모니아와 물을 대기 깊은 곳으로 재분포시켜 상층의 암모니아 고갈 현상을 만든다. [사진= NASA/JPL-Caltech/SwRI/CNRS]

이론에서 실체로

머시볼은 2020년 처음 제안됐을 때만 해도 형성 조건이 지나치게 까다롭고 물리적으로 비현실적이라는 평가를 받았다. 하지만 UC버클리 연구진은 주노의 라디오 시그널 분석을 통해, 특정 폭풍 아래에서 암모니아의 농도 증가와 국지적인 냉각 현상이 동시에 나타나는 신호를 포착했다.

이 두 가지 신호는 머시볼 형성 과정에서만 함께 나타날 수 있는 특이값이었고, 다른 메커니즘으로는 설명되지 않았다. 결국 머시볼은 관측으로 뒷받침되는 실체로 인정되기 시작하면서 목성 대기 구조와 물질 분포를 새롭게 이해하게 만든 주요 기작으로 자리 잡았다.

이번 연구 결과는 3월 28일자 Science Advances에 발표됐으며, 관련 논문은 arXiv에 게재되었다.

3D 프린팅 인공 피부, 동물실험 대체할 차세대 실험 플랫폼으로 주목

Home -사이언스 웨이브(Science Wave)는 과학의 눈으로 세상을 바라봅니다. 최신 과학뉴스와 쉽고 재미있는 과학상식을 전달합니다.sciencewave.kr 의약품과 화장품의 안전성을 검증하기 위해 수많은 동

sciencewave.tistory.com

'과학 상식' 카테고리의 다른 글

| 디랙의 단자극 개념이란? (0) | 2025.04.17 |

|---|---|

| 폴링의 화학결합 이론이란? (0) | 2025.04.17 |

| 3D 프린팅 인공 피부, 동물실험 대체할 차세대 실험 플랫폼으로 주목 (0) | 2025.04.17 |

| 우주가 정말 돌고 있다면? 허블 텐션에 대한 새로운 접근 (0) | 2025.04.17 |

| 지구에서 가장 가까운 초신성 후보 ···백색왜성 쌍성계 발견 (0) | 2025.04.17 |