Home - SCIENCE WAVE

사이언스 웨이브(Science Wave)는 과학의 눈으로 세상을 바라봅니다. 최신 과학뉴스와 쉽고 재미있는 과학상식을 전달합니다.

sciencewave.kr

공룡보다 더 큰 동물은 현재에 산다

어린이들은 자연사(自然史) 박물관을 견학하기를 좋아한다. 특히 그곳에 전시된 거대한 실물 크기의 공룡 화석이나 모형은 모두의 호기심을 최대한 자극한다. 자연사박물관은 과거로부터 지금까지 지구에 살았던 공룡을 비롯한 온갖 동식물과 인류 그리고 지구를 구성하는 땅과 바다의 환경과 변화 과정 등을 실물처럼 보여주는 자연과학의 산 교육장이다.

서점과 도서관에는 공룡에 대한 책이 많이 있다. 특히 어린이용 책은 거대 공룡의 큰 몸집과 무서운 모습 등을 소개하고 있다. 그러므로 어린이들은 초등학교에 입학하기 전에 다수의 유명한 공룡 모습과 이름을 알고 있을 정도이다.

이런 공룡 책에는 역사상 체격이 가장 컸던 동물이라 소개하는 용각류(龍角類) 공룡이 자주 등장한다. 그런데 실재로 체중이 가장 큰 동물은 최대 무게가 100톤에 달했던 용각류가 아니라, 현재 남태평양 넓은 바다에서 크릴이라는 새우 닮은 갑각류를 먹고 사는 청고래이다. 청고래는 몸길이가 30m나 되고 체중은 170톤을 넘기도 한다. 그러므로 공룡은 바다가 아닌 지상에 살았던 최대 동물이었다.

용각류(龍角類)라는 명칭의 의미와 유래

고래는 체중이 무거워도 부력(浮力)이 발생하는 물속에서 생존하기 때문에 쉽게 이동하면서 먹이를 잡고 살아가지만, 육상이라면 그렇게 큰 몸으로는 절대 제대로 움직이지 못한다. 오늘날 ‘육상에 사는 동물’ 중 체격이 가장 크고 무거운 것은 아프리카에 사는 코끼리이다. 그들 중에 최대 크기로 자란 수컷은 키 4m, 체중 7톤에 이른다.

코끼리가 그토록 무거운 몸을 지탱하면서 먹이를 찾아 초원과 숲속을 이동하기 위해서는 무엇보다 굵고 튼튼한 발이 필요하다. 그래서 그들은 4다리로는 걷는 일만 하고, 다른 포유동물들의 팔다리가 하는 다양한 역할은 길고 거대한 코가 하도록 진화되었다.

미국 스미소니언 자연사박물관에 전시되어 있는 청고래의 머리뼈(길이 5.79m)이다. 오늘날 세계 바다에는 청고래가 1만 마리 정도 살아 있으며, 포획이 금지된 보호동물이다. 청고래는 하루에 크릴을 3,600kg(크릴 4,000만 마리)나 먹고 있다. 그들은 부력이 작용하는 바다 속이기 때문에 큰 몸집을 쉽게 움직이면서 살아갈 수 있다.

코끼리는 하루에 평균 150kg의 식물을 먹으며, 평균 10-20km를 매일 걷는다. 기록상으로 하루에 90-180km를 이동하기도 했다. 코끼리는 326-351개의 뼈로 이루어져 있으며, 그들의 4다리는 완전히 걷기만 하도록 발달되었다. 먹이를 채집하고 새끼를 돌보는 등의 일은 길고 튼튼한 코를 사용하도록 진화된 것이다.

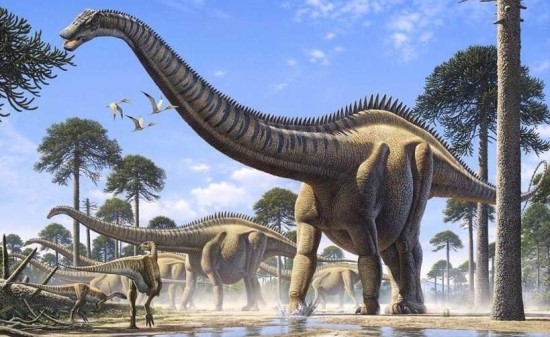

용각류는 트라이아스기 후기(약 2억 2,000만 년 전)에 출현하여 중생대(약 2억 5,100만-2억 6,650민 년 전) 동안 번성했던 굵고 튼튼한 4개의 다리로 걷는 무리이며, 매우 긴 목과 꼬리, 뚱뚱한 몸뚱이에 아주 조그마한 머리를 가지고 있었다. 그들은 지금의 기린처럼 큰 키를 나무 꼭데기까지 올려 그 잎을 먹는 '초식(草食) 공룡' 무리였다.

'용각류'(Sauropoda)라는 용어는 미국의 고생물학자 마시(Marsh, O. C. 1831-1899)가 그리스어로 ‘도마뱀의 다리’라는 뜻으로 지은 말이다. 그래서 우리말로는 ‘용의 다리’를 의미하여 용각류(龍脚類)라 하게 되었다.

용각류는 초식성 공룡

지상을 걸어다닌 동물 가운데 가장 큰 동물무리였던 용각류는 한 자리에 멈추어 긴 목을 옆으로 이리저리 움직이면서 많은 먹이를 먹을 수 있는 편리함이 있었다. 그들의 이빨 화석을 보면, 맹수들처럼 사냥감을 물어 찢어먹지 않고, 입으로 채집한 식물을 그대로 삼키기 편하도록 생겼다. 그 이유는 그들은 긴 목이 너무 무겁기 때문에 몸을 세운 자세로 높은 나무의 잎을 장시간 따먹기가 쉽지 않았기 때문일 것이다.

그들이 주로 먹는 식량은 고사리류, 삼나무류, 아가티스(agathis), 노송나무, 케이롤레피스(Cheirilepis) 등의 잎이었다. 용각류의 위장에서 그들이 먹은 식물의 화석이 발견된 것은 아니지만, 화석이 발견된 지층에서 나오는 식물 화석을 보면 무엇을 먹었는지 짐작할 수 있다. 어떤 용각류의 위에서는 소화시킬 때 도움이 되는 작은 돌(위석 胃石)이 발견된다. '위석''은 먹이를 갈아 부수는 맷돌 같은 역할을 한다.

용각류에 속하는 브라키오사우르스는 몸길이 15m에 그 무게는 33-55톤이었다. 그들은 15m 높이의 나뭇잎을 잘라 먹을 수 있었다. 시카고의 자연사박물관 마당에 서 있다. (사진 위키피디어)

용각류의 알은 어느 정도 컸을까? 아르헨티나의 파타고니아 지방에서는 수천 개의 공룡 알이 한 지역에서 무더기로 발견되었다. 이것은 공룡들이 일정한 곳에 집단적으로 알을 낳았다고 생각할 수 있다. 마치 거북들이 같은 시기에 해변으로 올라와 모래 속에 알을 낳고, 일정 시간이 지나면 알들이 한꺼번에 부화되어 새끼 거북들이 바다로 달려가듯이 말이다.

1997년에 아르헨티나에서 발견된 알(몸길이 15m 정도인 티타노사우루스 무리의 알로 추정) 화석은 직경이 15cm 정도였으며, 알 속에 아직 부화되지 않은 새끼는 몸길이가 30-40cm 정도였다. 그런데 현생(現生)하는 최대 포유류인 청고래(몸길이 30m, 무게 170톤 정도)의 새끼는 태어났을 때 길이가 7m나 된다.

공룡과학자들은 최대의 용각류인 슈페르사우루스의 알은 지름이 약 20cm였을 것이라고 짐작한다. 공룡의 알이 이보다 더 크자면 쉽게 깨지지 않게 껍데기도 두꺼워져야 하는데, 그렇게 되면 부화할 때 새끼가 스스로 알을 깨고 나올 수 없어진다는 것이다. 용각류는 새처럼 알을 품어 부화시켰을까? 새끼는 얼마 동안 어떤 방법으로 길렀는지 궁금하다.

용각류인 슈페로사우루스는 몸길이 33-35m 체중 35-40톤으로 추정하고 있다. 용각류는 목과 몸통과 꼬리가 거의 직선으로 수평을 이루는 자세로 이동했다. 그들의 긴 꼬리는 걷거나 먹이를 채집할 때 체중의 균형을 잡아주었다.

용각류는 발자국 화석이 많이 발견되고 있다. 그들의 발자국을 분석한 과학자들은 몸길이가 33m였던 수페르사우루스는 사람과 비슷한 시속 4.5km 정도로 걸었다고 했다.

공룡화석이 어디선가 새로 발견되면 공룡학자들은 두개골, 척추, 다리 등의 뼈와 함께 이빨, 발톱, 피부 등을 정밀하게 조사한다. 뼈를 분석하면 그들의 체형과 크기를 거의 정확하게 짐작할 수 있다. 두개골의 눈구멍 위치와 모양과 크기, 입 끝이 앞으로 튀어나온 모습 등을 관찰하면 머리의 모양과 크기를 짐작할 수 있다. 또 이빨을 보면 어떤 먹이를 어떤 방법으로 먹었는지 알 수 있고, 발굽이나 발톱은 어떤 환경에서 어떤 방법으로 먹이를 찾아 먹었는지 짐작할 수 있게 한다.

공룡의 뼈에는 나무의 나이테와 같은 것이 있으므로 이를 조사하면 나이를 짐작할 수 있다. 용각류가 어른이 되는 데는 15-20년 걸렸을 것이며, 수명은 200세 정도였다고 추정한다. **

정전기 - 정전기는 수 만 볼트의 고전압이다

Home - SCIENCE WAVE사이언스 웨이브(Science Wave)는 과학의 눈으로 세상을 바라봅니다. 최신 과학뉴스와 쉽고 재미있는 과학상식을 전달합니다.sciencewave.kr 정전기는 수 만 볼트의 고전압이다 물체

sciencewave.tistory.com

'과학 상식' 카테고리의 다른 글

| 저탄고지 다이어트, 정말 살 쭉쭉 빠지나? (0) | 2025.02.20 |

|---|---|

| 액체 이산화탄소(liquid carbon dioxide)의 성질과 이용 (0) | 2025.02.20 |

| 정전기 - 정전기는 수 만 볼트의 고전압이다 (0) | 2025.02.20 |

| 철광석 광맥은 어떻게 생겨났을까? (0) | 2025.02.20 |

| 인류 최초의 안경, 어떻게 만들어졌을까? (1) | 2025.02.20 |