Home - SCIENCE WAVE

사이언스 웨이브(Science Wave)는 과학의 눈으로 세상을 바라봅니다. 최신 과학뉴스와 쉽고 재미있는 과학상식을 전달합니다.

sciencewave.kr

밝은 곳에서 컴팩트 디스크(CD/DVD)를 보면 무지개 빛이 아름답게 비친다. 메기과에 속하는 작은 민물고기 중에는 몸이 유리처럼 투명한 종류가 있다. 이 물고기의 몸에 밝은 백색광이 뒷면에서 비치면, 몸 전체가 무지개 색으로 보인다. 그들의 몸에서 무지개 빛이 나오는 이유가 ‘빛의 회절 성질 때문’이라는 사실이 최근 밝혀졌다.

빛의 대표적인 성질에는 반사(reflection)와 굴절(refraction) 외에 회절(回折 diffraction)이라는 중요한 물리현상이 또 있다. 입자인 동시에 파(波 wave)인 태양광에는 파장이 다른 여러 종류의 빛이 혼합되어 있다. 이런 태양광이 지극히 좁은 구멍이나 틈새를 통과하게 되면, 출구에서 직진하지 않고 휘어지는 성질(회절)이 나타난다. 이때 회절하는 정도는 파장에 따라 다른데, 이때도 굴절될 때처럼 파장이 짧을수록 크게 회절한다.

지극히 작은 둥근 구멍(슬릿 slit)을 통과한 붉은색 레이저 빔(파장이 동일)이 회절하여 동심원의 파상(波狀)을 만든 영상이다.

이웃한 2개의 구멍(슬릿)에서 나온 빛은 각각 회절하여 나아간다. 이때 두 구멍에서 나온 빛의 파가 만나면 서로 간섭하게 되어, 밝고 어두운 파형을 교대로 만들게 된다. 이를 빛의 간섭(干涉 interference)이라 한다. 영상은 컴퓨터로 만든 것이다.

빛의 간섭을 설명하는 그림이다. b와 c 슬릿을 나온 빛이 회절하면서 간섭하여 밝고 어두운 무늬의 빛을 만들게 된다. 이런 간섭현상은 파의 성질을 가진 전자기파, 음파, 수면파, 중력파에서도 나타난다.

무지개메기의 신비

수족관에서 키우는 관상어(觀賞魚) 중에는 몸 전체가 유리처럼 투명하게 보이는 종류가 있다. 유리메기(glass catfish), 유령메기(ghost catfish), 무지개메기(raiobow catfish) 등으로 불리는 작은 물고기(Kryptopterus vitreolus)는 길이가 5-6cm 정도이고, 타일랜드와 말레이시아 등지의 흙탕물 속에서 야생한다.

유리메기는 비늘이 없는 메기과의 어류이며, 여러 마리가 무리를 지어 다니기를 좋아한다. 장구벌레나 기타 작은 수중 동물을 잡아먹는 이들은 어두운 곳, 피신처가 있는 곳을 좋아한다. 유리메기의 내장기관은 전부가 머리 쪽에 몰려 있으며, 투명한 몸통 가운데 척추뼈가 잘 드러나 보인다. 그러나 이들이 죽으면 체색이 우유빛 흰색으로 변한다.

이 물고기의 몸이 투명한 것은 비늘이 없고 색소가 없기 때문이다.

척추동물은 근육 조직을 움직여 활동한다. 근육이라 불리는 조직은 아래 그림처럼 근육섬유(근섬유筋纖維)라 불리는 실처럼 긴 단백질이 다수(多數) 모여 다발을 이루고 있다. 이들 단백질은 액틴(actin)과 마이오신(myosin)이라 불리는 두 종류의 단백질로 구성되어 있으며, 강인(强靭)한 이들은 근육을 움직일 때 신축(伸縮)하는 능력이 있다.

근육조직은 다수의 근섬유(myofibril)가 다발을 이루고 있다. 근섬유는 액틴과 마이오신 두 종류의 긴 단백질이 여러 가닥 결합해 있으며, 이들은 마치 전선 케이블 속의 가느다란 여러 개의 전선처럼 다발을 만들고 있다. 그림은 인간의 근섬유 구조를 나타낸 것이다.

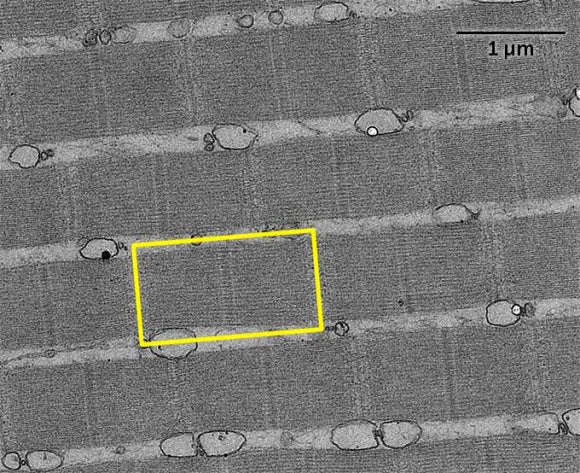

무지개메기의 근육을 전자현미경으로 본 모습이다. 이들의 근육섬유도 액틴과 마이오신 두 종류의 가느다란 단백질 섬유들로 이루어져 있다. 이런 섬유 가닥 사이로 빛이 지나오면 회절현상이 일어나 무지개 빛을 보이게 된다. (1μm는 1,000분의 1mm)

플라스틱으로 만든 CD/DVD에는 소리와 영상의 디지털 정보가 지극히 작은 구멍(groove) 상태로 줄지어 있다. 동심원으로 이루어진 작은 구멍에 자연광이 비치면 반사되면서 회절이 일어나 무지개색을 나타낸다.

과학자들은 레이저빔과 X레이를 무지개메기의 몸에 비추어 이런 회절현상이 나타나는 것을 알게 되었다. 빛의 회절이 만드는 무지개는 우리 주변과 자연 속에서도 볼 수 있다. 어떤 종류의 나비 날개, 비눗방울 표면, 새의 깃털, 전복 껍데기, 거미줄 등에서 보게 되는 무지개 빛들이 바로 회절 현상이 만드는 현상이다.

무지개메기는 혼탁(混濁)한 물에서 살기 때문에 시력(視力)이 생존에 크게 도움되지 않을 것이다. 그런데도 그들이 무지개 빛을 내도록 진화된 이유는 무엇일까? 확실히 알 수는 없지만, 어류학자들은 “작은 물고기인 그들이 무리(스쿨링)를 지어 유영할 때 보이는 커다란 무지개 빛의 덩어리는 그들을 노리는 다른 포식동물의 시선을 피하게 할지 모른다.”고 말하기도 한다.

많은 종류의 물고기들은 같은 종류끼리 거대한 무리를 이루어 전체가 하나인 것처럼 일사불란(一絲不亂)하게 행동한다.

물고기가 거대한 떼를 이루는 것을 스쿨링(schooling)이라 하며, 물고기 종류의 약 25%가 스쿨링을 한다. 그들이 떼를 이루는 이유는, 무리 전체가 하나의 거대한 생명체처럼 보이도록 하여 적의 공격을 피하려는 일종의 위장술(oddity effect)이라고 과학자들은 설명한다. 큰 무리를 이루면 포식자로부터 피하는 데는 도움이 되지만 산소와 먹이가 부족한 불리함도 있다. 그러면, 수만 마리의 물고기가 마치 수영장의 싱크로나이즈 선수들처럼 일제히 하나로 움직일 수 있는 이유는 무엇인가? 과학자들은 아직 그 이유를 정확히 설명하지 못하고 있다. - YS

눈송이가 6각형이 되는 과학

Home - SCIENCE WAVE사이언스 웨이브(Science Wave)는 과학의 눈으로 세상을 바라봅니다. 최신 과학뉴스와 쉽고 재미있는 과학상식을 전달합니다.sciencewave.kr 세계적으로 폭설 뉴스가 계속되고 있다. 밤

sciencewave.tistory.com

'과학 상식' 카테고리의 다른 글

| 수평선 상의 보름달은 왜 크게 보이나? (0) | 2025.02.24 |

|---|---|

| 야행성 동물의 초감각적 시각(視覺) (0) | 2025.02.24 |

| 눈송이가 6각형이 되는 과학 (0) | 2025.02.24 |

| 심해 야광 물고기는 어떻게 빛을 내나? (0) | 2025.02.24 |

| 찹쌀은 왜 찰진 밥이 될까? (2) | 2025.02.24 |