Home - SCIENCE WAVE

사이언스 웨이브(Science Wave)는 과학의 눈으로 세상을 바라봅니다. 최신 과학뉴스와 쉽고 재미있는 과학상식을 전달합니다.

sciencewave.kr

세계적으로 폭설 뉴스가 계속되고 있다. 밤사이 내린 눈으로 눈사람을 만들어보려고 했을 때, 어떤 날은 눈덩이가 잘 뭉쳐지지만, 눈이 푸석푸석하여 전혀 붙지 않는 때가 있다. 눈 내린 때의 기온이 0℃ 가까우면 잘 뭉쳐지지만, 기온이 낮으면 눈송이들은 서로 잘 붙지 않는다. 눈송이가 만들어지려면 과포화 습도, 결빙할 수 있는 온도(빙점 이하의 온도), 그리고 결정의 중심이 되는 핵 입자, 이렇게 3가지 조건이 필요하다.

눈은 1,000m 이상 높은 상공의 구름에서 형성된다. 구름 속은 액체 상태의 물 분자가 많아 습도가 100%에 가깝도록 높다. 그러다가 습도가 과포화가 되어 101%가 된다면 여분(餘分)인 1%는 넘쳐나기 때문에 빗방울이 되거나 눈의 결정으로 변하게 된다. 그런데 기온이 너무 낮으면 상대습도가 100% 아래로 낮아져 설빙(雪氷)이 잘 일어나지 않는다. 따라서 습도가 과포화이면서 기온이 0℃에 가까울 때 설빙이 잘 일어난다.

눈송이의 중심이 되는 핵은 공중에 떠돌던 무기물 또는 유기물의 고체 입자이다. 대기 중의 물 분자가 서로 결합하여 눈송이로 되는 힘은 그들이 가진 정전기이다. 6각(6개 가지) 결정 형태가 눈송이마다 다른 것은 물 분자들이 일정한 패턴으로 결합하지 않기 때문이다.

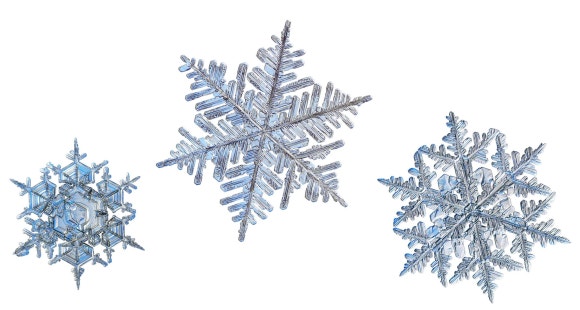

높은 하늘에서 먼 길을 날려와 사뿐하게 걸린 눈송이의 자연스런 모습이다. 핵을 중심으로 눈송이의 결정이 시작되는 초기에 6개의 가지(팔)가 생겨나고, 각 팔에 물 분자가 결빙하면서 6각형 결정체로 성장하게 된다. 눈송이의 얼음 결정 모습을 영어로는 hexagonal crystaline structure(육각결정구조)라 한다.

눈은 왜 순백색인가?

흰색에도 여러 상태가 있다. 어떤 흰색이 완전한 순백색인가? 과학자들은 눈의 색이 가장 순백에 가깝다고 말한다. 물은 원래 무색투명인데, 눈의 결정은 왜 흰색일까? 그것은 눈송이를 구성하는 수많은 결정 입자들의 각 면(面)에서 반사되는 빛이 사방으로 산란(散亂)되기 때문이다. 즉 투명한 유리일지라도 유리가루가 되면 흰색이 되는 것과 같은 이유이다.

눈송이는 왜 모두 모습이 다른가?

한 개의 눈송이는 적어도 10에 0을 19개 붙인 수만큼의 물 분자가 결합해 있다. 이토록 많은 물 분자가 다른 기온, 습도, 기류 등의 변화 속에서 서로 결합하는 동안에 무수한 모양의 결정체가 되는 것이다.

눈송이는 크기와 모양이 일정하지 않다. 어떤 것은 다수의 눈송이가 붙어 덩어리를 이루고 있다.

눈송이를 만드는 핵은 왜 필요한가?

실험실에서 과포화상태를 만들어 기온을 영하로 낮추어보면, 과포화이지만 그 속에 핵이 없으면 물방울도 눈송이도 생겨나지 않는다. 공기 중의 물 분자는 최소로 작은 물방울이다. 이들은 고체가 있어야 거기에 붙어 더 큰 물방울이 되거나 눈송이로 자랄 수 있다. 대기 상태가 너무 청명하면 공중에 미세먼지가 귀하게 된다. 그러면 설빙이 잘 일어날 수 없다.

꽃가루, 산불에서 나온 연기 입자, 지상의 바람에 의한 먼지, 화산이나 굴뚝 연기 속의 입자들은 상승기류를 타고 올라가 공중에 떠돈다. 넓은 대양에서는 해수면에서 증발 또는 해풍에 의해 염분 입자들이 공중으로 올라가게 된다. 이들이 모두 눈송이와 빗방울의 핵이 된다.

눈송이는 왜 6각체가 되는가?

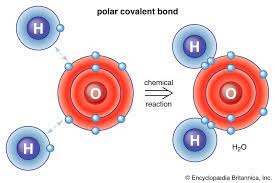

물(H2O)은 1개의 산소 원자와 2개의 수소 원자로 이루어져 있다. 산소는 무겁고 수소는 가볍다. 산소와 수소가 결합해 있는 분자의 상태를 보면, 두 수소는 자기의 전자(e-)를 산소에게 넘겨주고 자신은 H+가 된다. 무거운 산소는 가벼운 두 수소를 끌어당기면서 전자를 받아 O--가 된다. 이처럼 3개의 원자가 전자적으로 결합한 방식을 극성공유결합(polar covalent)이라 한다.

물 분자의 극성공유결합 상태를 설명한다. 산소 원자는 가벼운 수소 원자를 끌어당기고, 수소는 자신의 전자를 산소에게 넘긴다(왼쪽). 수소와 산소 원자는 전자를 공유하면서 결합하여 물 분자를 이룬다(오른쪽).

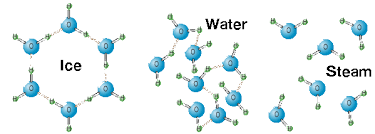

물 분자 1개가 단독으로 있으면 V자 형태이다. 그러나 여러 개의 물 분자가 서로 가까워지면, H+와 O-가 팔을 벌여 서로 접근하여 아래 그림과 같은 6각형(hexagon)을 형성하게 된다. 이런 6각형 구조는 각 가지 사이에 공간이 많아 외부로 확장되면서 큰 결정체가 되기에 편리하다.

눈송이가 6각형을 형성하는 원인을 설명하는 그림이다. 눈과 물과 수증기의 물 분자 상태를 나타낸다.

눈송이는 얼마나 큰 것이 있나?

일반적인 눈송이는 작은 동전 크기보다 작다. 그러나 역사적으로 직경이 38cm나 되는 최대 눈송이가 1887년에 미국 몬태나에서 발견되었다고 한다. 직경이 15cm 되는 눈송이는 가끔 발견된다고 한다.

눈송이가 내려오는 평균 속도는 시속 1.6-6.4km라고 한다. 그러나 구름 속에 있을 때는 시속 1-2km로 이동하고, 구름을 떠나 지상에 내려앉기까지 이리저리 떠다니는 시간은 10분-1시간 정도라고 알려져 있다.

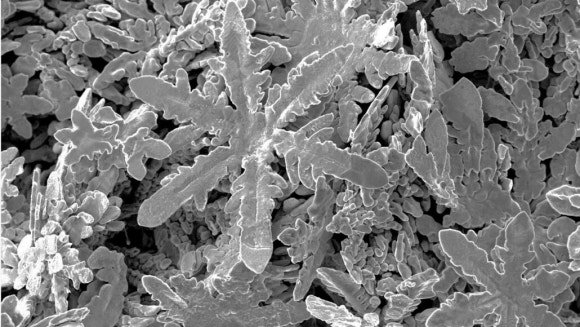

금속으로 눈송이처럼 만든 6각 결정체

눈송이는 물 분자가 어떤 인위적인 조작 없이 자연적으로 결합하여 만들어지는 결정체이다. 이처럼 자연적으로 나노 크기의 분자가 결합하여 결정체를 형성하는 것을 자체조립(self-assembly)이라 한다.

금속 중에 수은은 –38.8℃ 이상이면 액체 상태로 존재한다. 상온 가까운 온도에서 액체로 존재하는 액체금속에는 갈륨, 루비듐이 있고, 이 외에 나트륨-리튬, 나트륨-갈륨과 같은 합금도 있다. 갤리엄의 녹는점(melting point, mp)은 30℃, 루비듐은 39℃이다. 특히 은백색 액체금속인 갈은 다른 원소들과 잘 화합하는 성질이 있다.

뉴질랜드 오클랜드 대학의 여성 물리학자 개스턴(Nicola Gaston)은 이런 갈과 아연(zinc)을 섞고, 온도를 450℃까지 높여 두 물질을 액체 상태로 만들었다(아연의 mp는 420℃이다). 개스턴은 이런 액체의 온도를 느린 속도로 상온까지 내리면서 상태의 변화를 관찰했다.

흥미롭게도 아연의 분자들은 10일 동안 서서히 식으면서 마치 눈송이가 형성되듯이, 위 사진처럼 6각 구조로 자체조립되는 것이 발견되었다. 이 논문은 2022년 12월 9일 <Science>에 발표되었다. 이 발견은 앞으로 액체금속의 이용에 새로운 길을 열 것으로 기대된다.

S.A. Idrus-Saidi et al. Liquid metal synthesis solvents for metallic crystals. Science. Vol. 378, December 9, 2022,

눈송이의 다양한 형태를 분류한 복잡한 보고서도 있다. 또 기온에 따라 어떤 모습이 되는지에 대한 연구도 다수 있다. 눈송이의 또 다른 흥미로운 점은 그 결정들의 모습이 지극히 아름답게 보인다는 것이다. 어떤 보석 디자이너도 눈의 모습처럼 제품을 만들 수 없을 것이다. 그러나 디자이너들은 눈의 형태로부터 무한히 많은 아이디어를 얻을 수 있다.

눈을 ‘공기의 청소부’라고 말하면 이상하게 들릴지 모르겠다. 가정에서 거의 모든 청소와 세탁은 물이 한다. 구름에서 쏟아진 빗물과 대지를 흐르는 물은 더러워진 육상을 청결하게 해준다. 공중으로 올라간 물의 분자들은 빗방울과 눈송이가 되어 내려오면서 하늘에 떠돌던 엄청난 양의 오염(먼지) 입자들을 전부 붙잡아 내려온다. 대자연은 물 덕분에 수만 년이 지나도 깨끗하게 유지되고 있다. - YS

심해 야광 물고기는 어떻게 빛을 내나?

Home - SCIENCE WAVE사이언스 웨이브(Science Wave)는 과학의 눈으로 세상을 바라봅니다. 최신 과학뉴스와 쉽고 재미있는 과학상식을 전달합니다.sciencewave.kr 지구의 심해는 빛이 닿지 않는 고요하고 차

sciencewave.tistory.com

'과학 상식' 카테고리의 다른 글

| 야행성 동물의 초감각적 시각(視覺) (0) | 2025.02.24 |

|---|---|

| 무지개 빛을 내는 투명한 민물고기 – 그 이유? (0) | 2025.02.24 |

| 심해 야광 물고기는 어떻게 빛을 내나? (0) | 2025.02.24 |

| 찹쌀은 왜 찰진 밥이 될까? (0) | 2025.02.24 |

| 번개의 원리로 전기를 생산하는 연구 (0) | 2025.02.20 |